骨質疏鬆症常被誤解為「年紀到了會有的自然現象」,但它其實是一種可預防、可控制但不容易完全恢復的慢性病。它的特點在於初期沒有明顯症狀,卻可能在一次小跌倒後造成嚴重骨折、駝背,甚至臥床。

很多人問:「骨質疏鬆可以恢復嗎?」

這個問題,不能只用「可以」或「不可以」回答,而要從骨骼的生理機轉與實際治療效果來看待。

一、骨質一旦流失,就難以完全恢復

人體骨質會隨著年齡增長而變化。根據衛生福利部資料,骨質會在20~30歲達到高峰,之後逐年減少,女性在停經後流失速度更快。

若長期鈣質攝取不足、缺乏運動或其他危險因子存在,就容易造成骨質流失過多、骨密度降低,發展為骨質疏鬆症。

也就是說,骨質疏鬆屬於不可逆的生理退化性疾病,難以「回到原本的骨密度高峰」,但可以透過治療與日常調整穩定病程、提升骨密度到安全範圍、預防骨折。

二、骨質疏鬆雖不可逆,但可以改善

若將「恢復」理解為「骨密度完全回到年輕水準」,答案是否定的。

但若定義為「骨密度提升、症狀改善、骨折風險降低」,那答案就是肯定的。

實證顯示,經過規律藥物治療、營養補充與運動介入,骨密度每年可穩定增加的,而這樣的改變,足以顯著降低跌倒與骨折風險,維持活動力與生活品質。

三、骨質疏鬆帶來的後果,多數無法「完全回復」

骨質疏鬆最嚴重的後果是骨折與骨變形,常見於:

- 脊椎壓迫性骨折:造成背痛、身高變矮、駝背(俗稱「老倒勼」)

- 髖關節骨折:是導致高齡者臥床、失能甚至死亡的主因之一

這些骨折即使手術治療後,也無法恢復到原有的骨骼強度或身體活動能力,因此骨質疏鬆的治療重點不是「治癒」,而是「防止發生」。

四、積極治療與生活介入是關鍵

儘管無法完全恢復,骨質疏鬆仍有明確的治療與改善方式:

1.藥物治療

- 抑制骨吸收(如雙磷酸鹽類)

- 刺激造骨細胞(如副甲狀腺素類藥物)

- 女性專屬調節(如SERM)

需由醫師依據骨密度T與病史進行評估。

2.鈣與維生素D補充

骨質一旦流失,就很難完全恢復,因此預防與穩定病情的第一步就是補足營養。

根據國民健康署建議:

- 成人每日建議鈣攝取量為 1000 毫克

- 維生素D攝取建議為 600~800 IU,並搭配適度日曬以促進體內合成

富含鈣質的食物來源:

- 牛奶與乳製品(乳酪、酸乳酪等):牛奶建議每日飲用 1.5~2 杯(每杯 240ml 含約 250mg 鈣)

- 小魚乾(可連骨吃)、魚類、蝦、牡蠣

- 傳統豆腐、豆乾、深色葉菜如芥藍、莧菜等

3.適當負重運動

- 快走、爬樓梯、簡單重量訓練,有助骨骼受到刺激產生新骨

- 除增強骨密度,也能強化肌力、改善平衡,降低跌倒風險

若患有關節炎或行動不便者,可選擇游泳或騎室內腳踏車等低衝擊性運動,避免造成跌倒或扭傷風險。

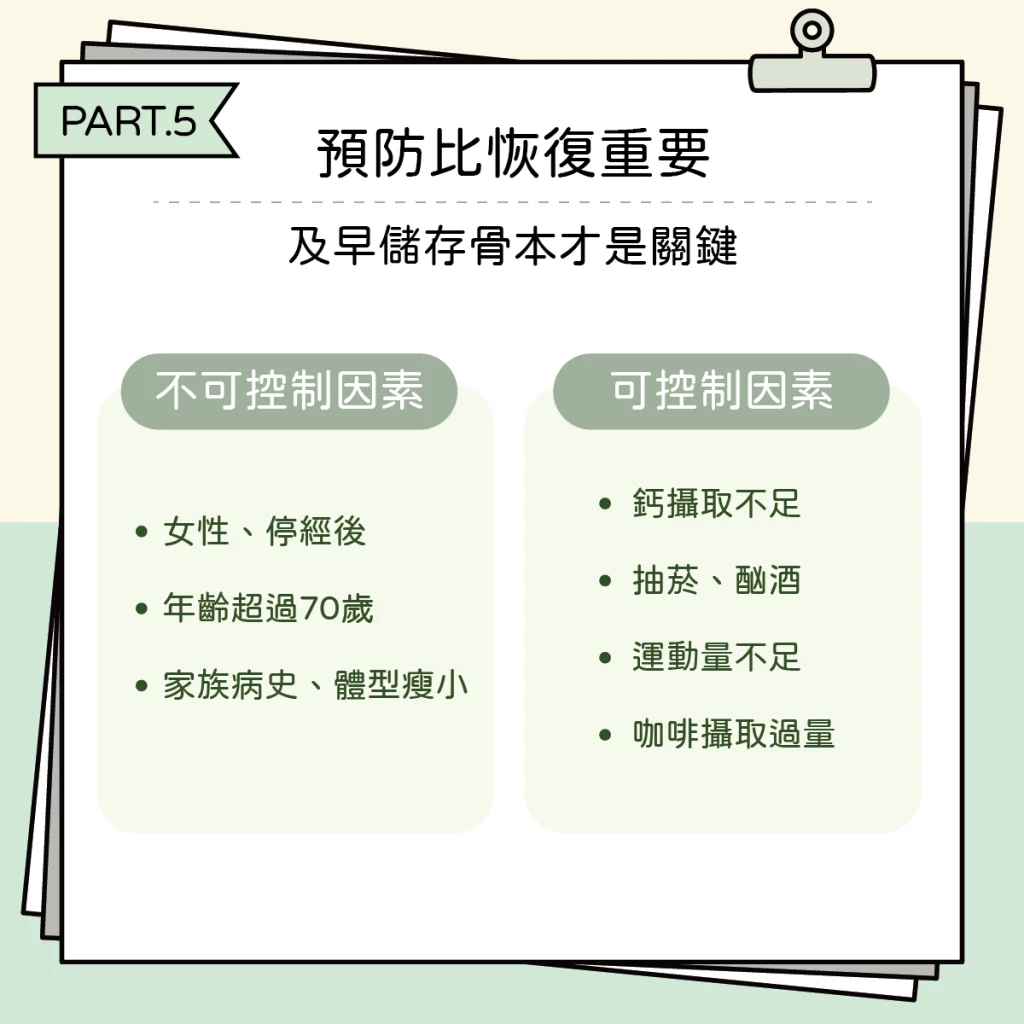

五、預防比恢復重要,及早儲存骨本才是關鍵

骨質疏鬆症有明確的風險因子,根據衛福部資料,可分為:

不可控制因素:

- 女性、停經後

- 年齡超過70歲

- 家族病史、體型瘦小

可控制因素:

- 鈣攝取不足

- 抽菸、酗酒

- 運動量不足

- 咖啡攝取過量

這也提醒我們:不要等骨鬆發生後才補救,年輕時就該開始「儲存骨本」。

六、結語:骨鬆不等於無解,但不能等到太晚

骨質疏鬆不會自己好,也不能完全逆轉,但透過科學的治療與穩定的日常管理,我們可以減緩它的速度、改善骨質狀態,甚至避免最嚴重的後果——骨折與失能。

儘早檢測、積極介入、持續管理,就是骨鬆控制的核心三部曲。

你現在做的每一步,都能決定將來的穩健步伐。

參考資料