過去我們習慣以藥物、熱敷或物理治療方式來對抗關節不適,但越來越多研究指出,營養介入能在改善發炎反應、維持關節潤滑與修復軟骨結構上發揮實質作用。換句話說,「吃什麼」,對於關節好不好,真的有影響。

本篇將從營養學與醫學角度出發,整理出與關節健康密切相關的關鍵營養素與實用飲食建議,幫助你從日常三餐中穩定關節功能、減緩不適,為活動力打下長期基礎。

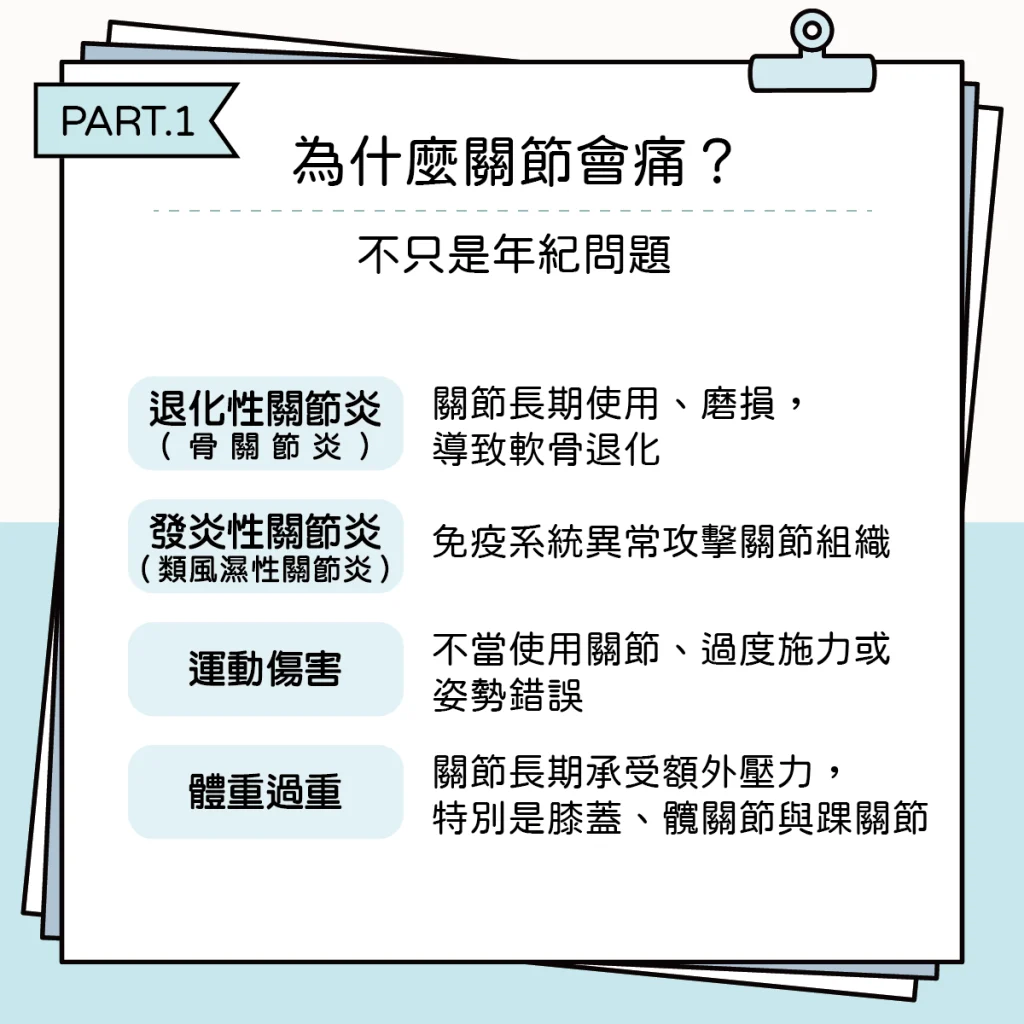

一、為什麼關節會痛?不只是年紀問題

多數人認為關節痛是老年才會出現的問題,但實際上,許多中壯年甚至年輕人也逐漸出現關節不適,包括僵硬、疼痛、彎曲不順、蹲不下等現象。造成關節疼痛的原因相當多元,最常見的包括:

- 退化性關節炎(骨關節炎):關節長期使用、磨損,導致軟骨退化。

- 發炎性關節炎(如類風濕性關節炎):免疫系統異常攻擊關節組織。

- 運動傷害:不當使用關節、過度施力或姿勢錯誤。

- 體重過重:關節長期承受額外壓力,特別是膝蓋、髖關節與踝關節。

除了藥物與復健治療外,研究也顯示,飲食介入能在延緩發炎進程與修復組織方面發揮重要輔助作用。

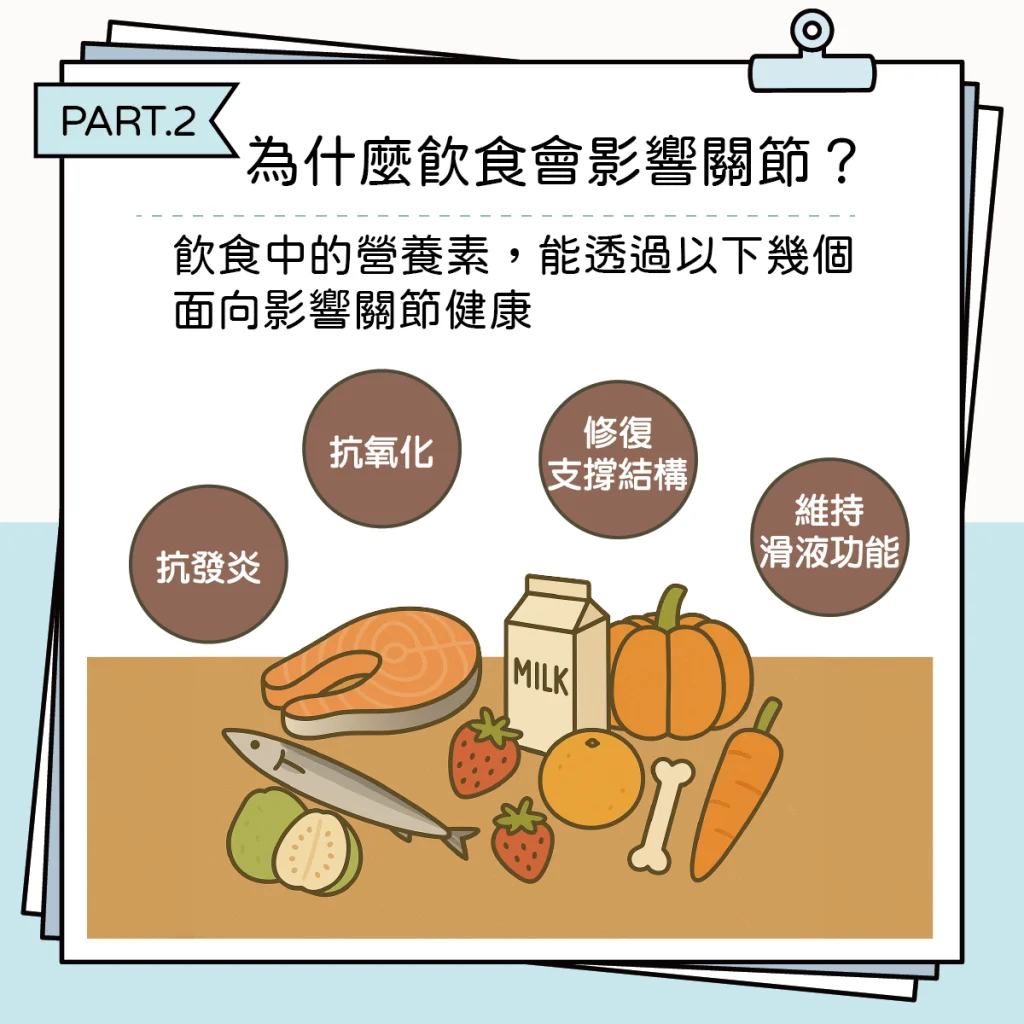

二、為什麼飲食會影響關節?

關節是由骨頭、軟骨、滑液、肌肉與韌帶等結構共同組成。當這些組織因發炎、氧化、磨損等因素而受損時,就會導致關節功能下降與疼痛。而飲食中的營養素,能透過以下幾個面向影響關節健康:

- 抗發炎:某些脂肪酸與植物成分可抑制發炎物質生成。

- 抗氧化:減少自由基對關節細胞的傷害,延緩老化。

- 修復支撐結構:膠原蛋白、鈣質等有助重建軟骨與骨骼。

- 維持滑液功能:保持關節潤滑,減少摩擦。

也因此,關節不適的飲食策略應該同時考量這些面向,選擇「提供支持」且「減少負擔」的食物。

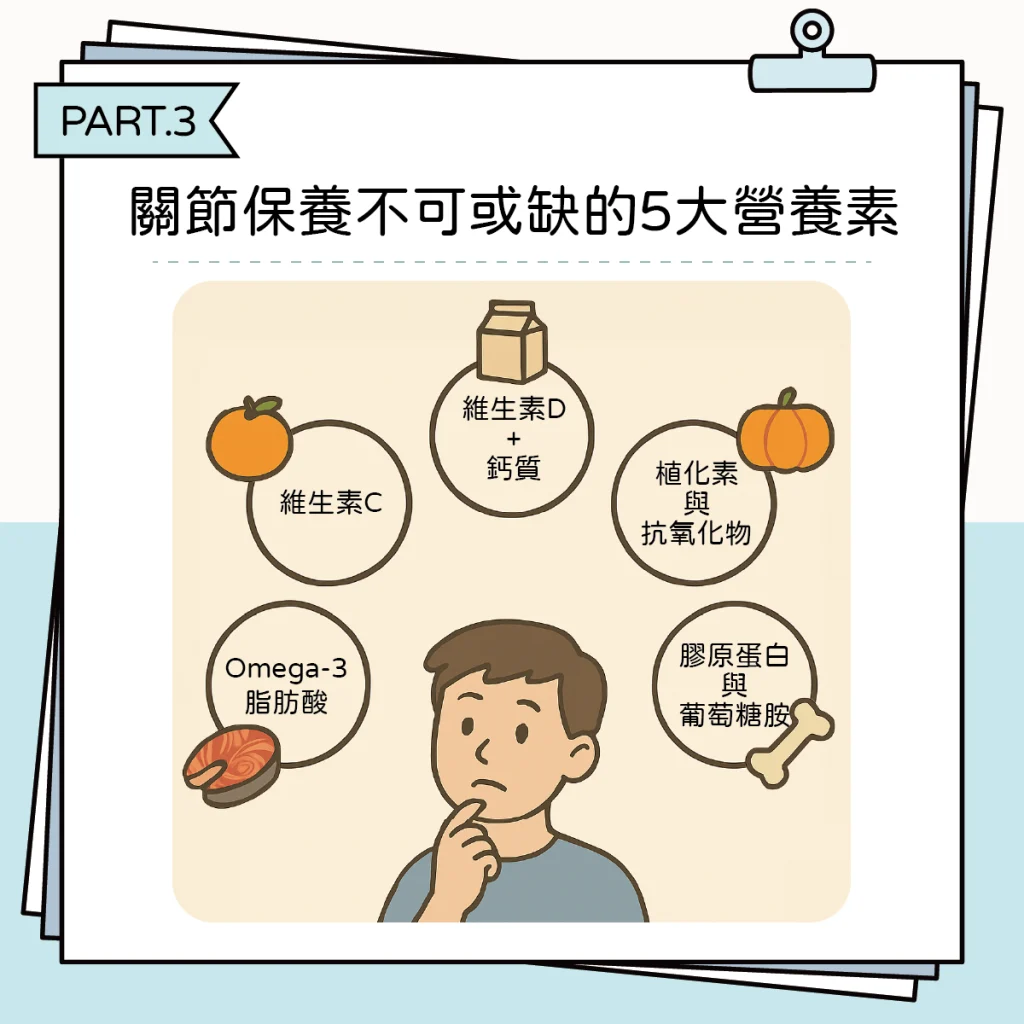

三、關節保養不可或缺的5大營養素

1. Omega-3 脂肪酸:降低發炎、緩解僵硬

Omega-3 是一種多元不飽和脂肪酸,具有強大的抗發炎作用。研究顯示,規律攝取 Omega-3 可幫助減少關節腫脹、晨間僵硬與不適,尤其在發炎性關節炎(如類風濕性關節炎)患者中更明顯。

食物來源:

- 深海魚類:鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚

- 植物性來源:亞麻籽、奇亞籽、胡桃(富含 α-亞麻酸)

攝取建議: 每週2~3次魚類,或每日1湯匙亞麻籽粉。

2.維生素C:促進膠原蛋白合成

膠原蛋白是關節軟骨的重要成分,而維生素C是其合成的必需輔酶。維生素C也具有抗氧化能力,能中和關節中的自由基,有助於軟骨細胞穩定與維持關節彈性。

食物來源:

- 水果類:芭樂、奇異果、柳橙、草莓

- 蔬菜類:青椒、花椰菜、番茄

攝取建議: 每日至少2~3份新鮮蔬果。

3.維生素D + 鈣質:強化骨骼與支撐力

骨頭是關節的基礎結構。當骨質疏鬆或骨密度低下時,關節負擔也會增加。維生素D幫助身體吸收鈣質,兩者搭配才能真正提升骨骼強度。

食物來源:

- 維生素D:蛋黃、鮭魚、日曬香菇

- 鈣質:牛奶、傳統豆腐、小魚乾、芝麻、深綠葉菜

補充提醒:

每天建議曬太陽10~20分鐘,有助於維生素D合成。牛奶攝取建議每日1.5~2杯(240ml/杯)。

4.膠原蛋白與葡萄糖胺:支援軟骨修復

膠原蛋白是軟骨彈性與強度的關鍵,葡萄糖胺則參與軟骨基質的生成與維持滑液黏稠度。雖然人體能自行合成,但隨年齡增長會逐漸減少。

食物來源:

- 膠原蛋白:雞皮、豬腳、魚皮、動物軟骨

- 葡萄糖胺:食物來源有限,建議由保健品補充(請選擇經檢驗合格產品)

攝取提醒:

食物中膠原蛋白多含脂肪,建議以清燉方式烹調,避免高油高鹽。

5.植化素與抗氧化物:防止關節細胞老化

自由基會加速關節細胞老化與軟骨破壞,抗氧化物如類胡蘿蔔素、花青素、多酚類等,有助於保護細胞並緩解慢性發炎。

食物來源:

- 深色蔬果:南瓜、紅蘿蔔、甜菜根、莓果

- 抗發炎植物:綠茶、薑黃、薑、黑蒜

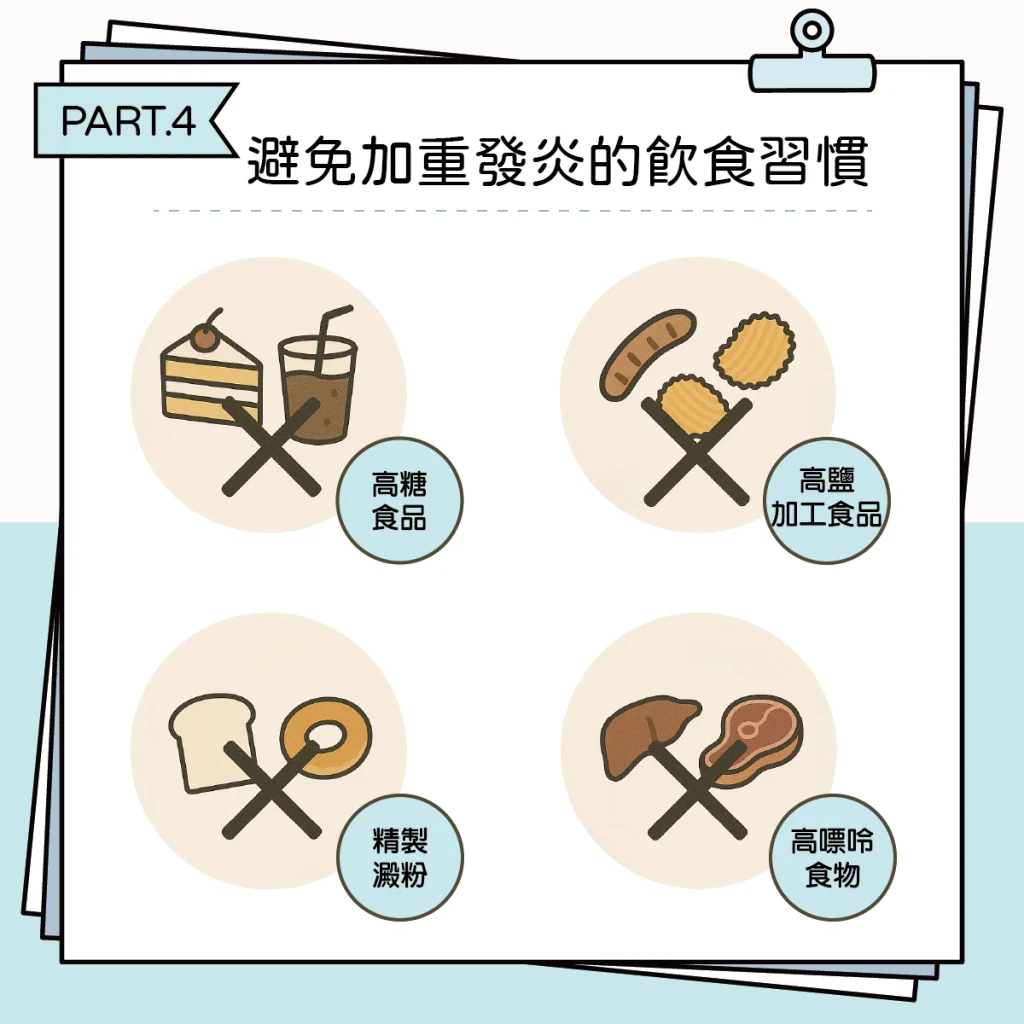

四、避免加重發炎的飲食習慣

以下食物會促進發炎反應、影響血糖穩定或加重關節腫脹,應儘量減少攝取:

- 高糖食品(如蛋糕、汽水、含糖飲料)

- 高鹽加工食品(如醃製肉品、洋芋片、泡麵)

- 精製澱粉(如白麵包、甜甜圈、糕餅)

- 高嘌呤食物(如動物內臟、紅肉過量,可能引發痛風型關節炎)

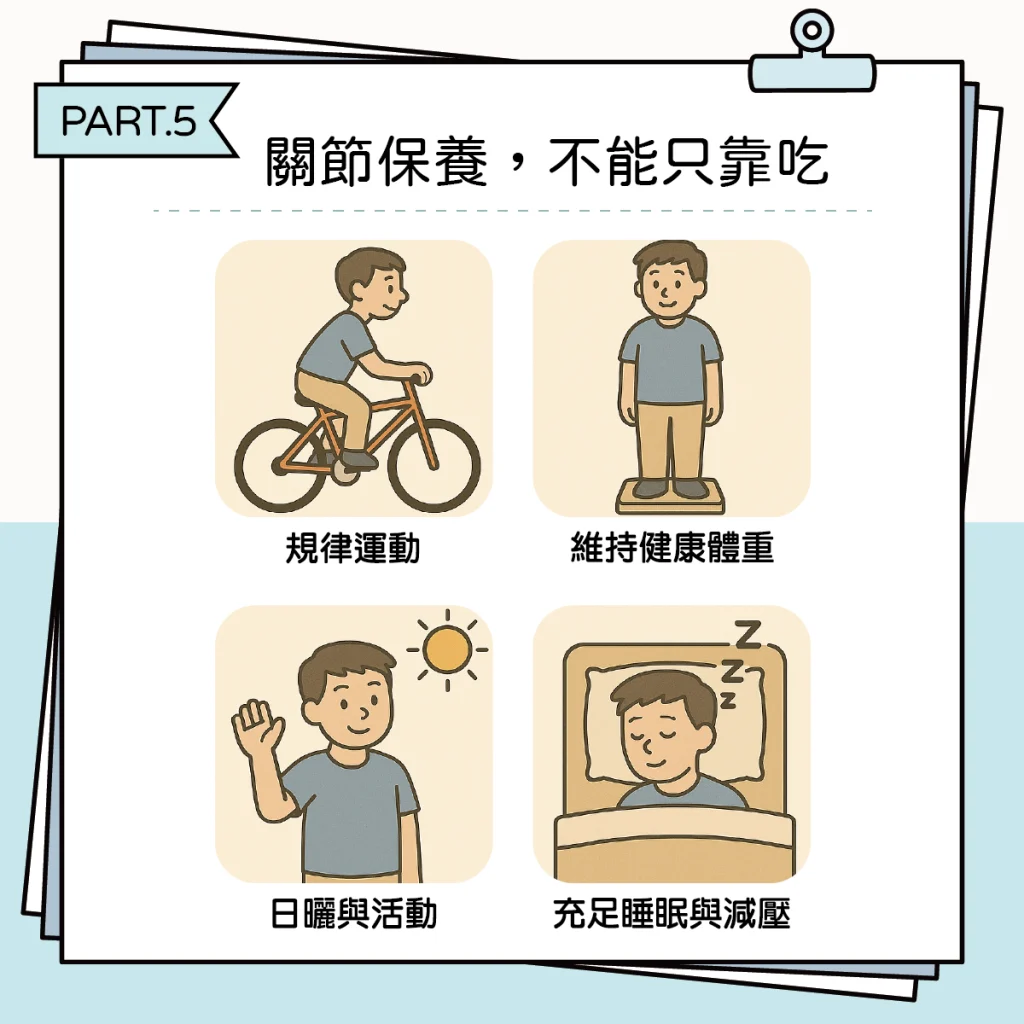

五、關節保養,不能只靠吃

飲食是基礎,但關節健康還需要搭配以下生活方式:

- 規律運動:選擇對關節友善的運動,如游泳、騎單車、瑜珈或肌力訓練

- 維持健康體重:每多1公斤體重,膝蓋承受的壓力將增加約3公斤

- 日曬與活動:促進維生素D生成,有助鈣質吸收與情緒穩定

- 充足睡眠與減壓:壓力與睡眠不足也會加重慢性發炎反應

六、結語:關節,是需要長期陪伴的朋友

別等到關節卡卡、蹲不下、走不遠,才想要改變,從今天開始,讓每一餐不只是填飽肚子,而是支持你活動力的營養來源。

選對食物、建立習慣,讓關節少一點痛、多一點靈活,健康從吃對開始,讓你的關節,陪你走得更久、走得更穩。