前言

你可能在健康檢查時發現骨密度偏低,醫生說是「骨質流失」,心裡開始擔心是不是代表骨頭老了、不能恢復?是不是要開始吃鈣片、不能摔倒、不能動了?

其實,骨質流失不代表一切都無法挽回。

只要及早發現、搭配正確的營養攝取與日常運動,你仍有機會讓骨密度穩定下來,甚至小幅回升,重新找回行動的自在與安全感。

一、骨質流失是怎麼發生的?

骨頭不是死的,它其實每天都在「拆舊建新」:

- 破骨細胞負責清除老舊骨質

- 造骨細胞負責生成新骨

當破骨速度>造骨速度時,骨密度就慢慢流失。

這種流失不會讓你馬上感覺不適,但當骨密度掉到一定程度後,骨頭就會變得脆、易斷,導致骨折、駝背、行動困難。

二、骨質流失後,有沒有機會「補回來」?

答案是有機會「部分恢復」或「穩定下來」,但要趁早行動!

根據一項長達 8 年的臨床研究(FREEDOM Extension Trial),接受抗骨鬆治療(如 Denosumab)後,女性受試者的腰椎骨密度可穩定每年增加約 2~3%,8 年累積增幅高達 18.4%;髖部骨密度則平均每年提升 8.3 % 左右。這證實:透過規律藥物治療、營養補充與運動介入,骨質是可以改善的。

雖然無法回到年輕時的密度,但這樣的改善已足以顯著降低骨折風險、延緩惡化,提升生活品質與行動安全。

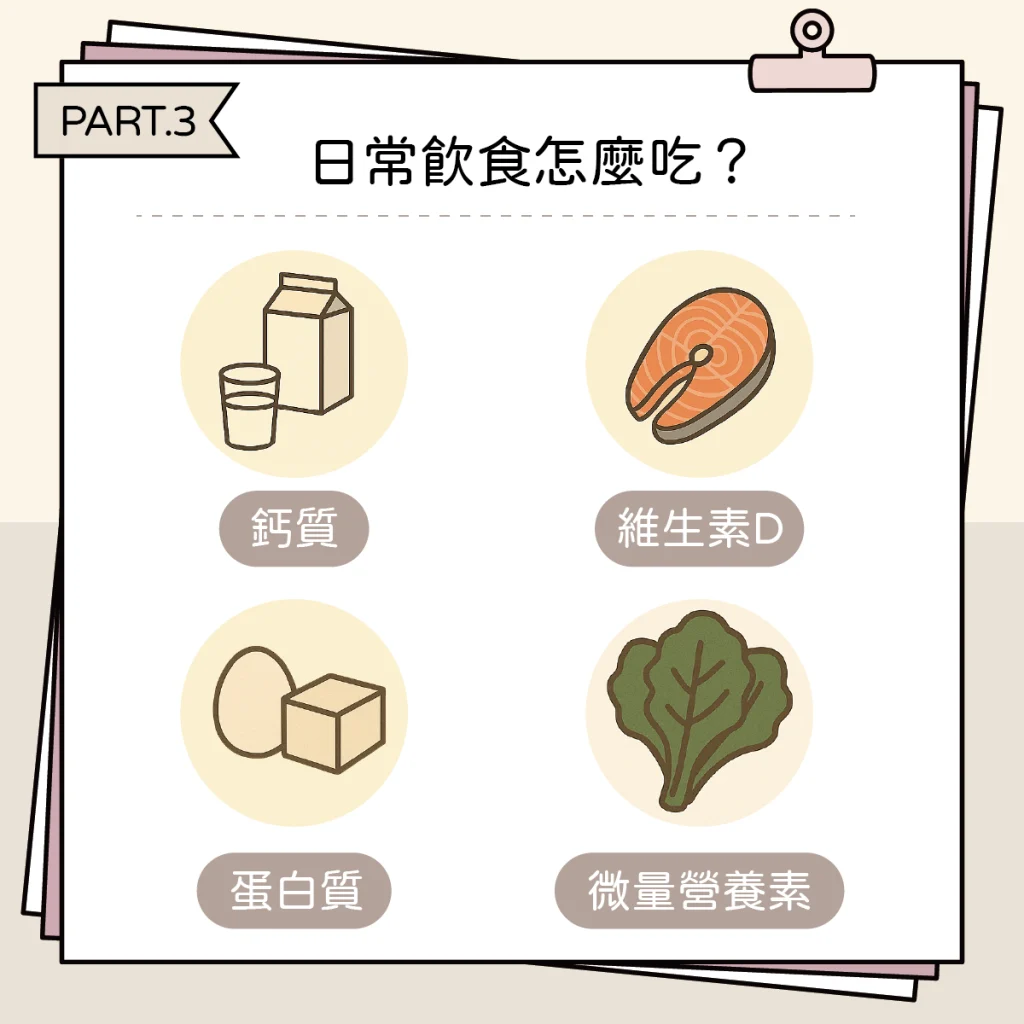

三、日常飲食怎麼吃,才補得上骨本?

1.鈣質:骨頭的磚塊,每天不能少(成人每日建議攝取量:1000–1200mg)

- 牛奶、優格、乳酪

- 傳統豆腐、黑芝麻粉、加鈣豆漿

- 芥藍、莧菜、小魚乾

2.維生素D:讓鈣吸收進骨頭的鑰匙

- 曬太陽10–20分鐘/天(臉與手臂)

- 香菇、蛋黃、鮭魚

- 必要時補充維生素D3(依醫師建議)

3.蛋白質:支撐骨骼與肌肉修復

- 雞蛋、豆腐、魚肉、毛豆、無糖豆漿

- 每餐建議攝取一掌心大小的蛋白質

4.微量營養素也不能少

- 鎂:深綠色蔬菜、全穀、香蕉

- 鋅:南瓜子、堅果、豆類

- 維生素K:納豆、深色葉菜

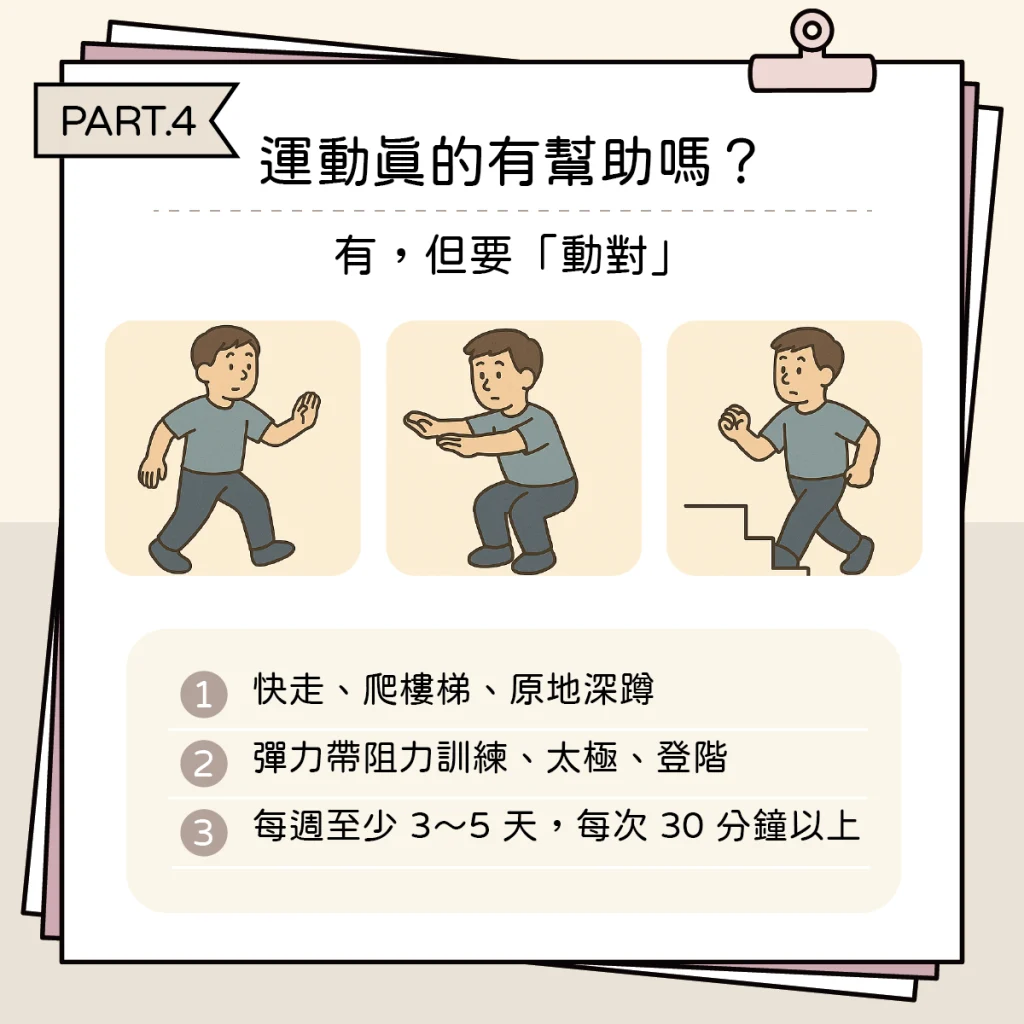

四、運動真的有幫助嗎?有,但要「動對」

運動可以刺激骨頭產生新骨質、維持肌肉與平衡感,降低跌倒與骨折風險。

建議運動方式:

- 快走、爬樓梯、原地深蹲

- 彈力帶阻力訓練、太極、登階

- 每週至少 3~5 天,每次 30 分鐘以上

不建議單靠游泳、騎腳踏車等「非負重」運動,雖然有益心肺,對骨質幫助有限。

五、修補骨質的過程中,避免以下地雷

- 過鹹食物:鈉攝取過多會促使腎臟將鈣排出體外,導致骨質更流失。

- 含糖飲料、過度甜點:過多精緻糖會增加體內發炎反應,影響骨細胞代謝與膠原蛋白結構形成。

- 咖啡、濃茶過量、酒精、抽菸:咖啡因會增加尿鈣排出,酒精與尼古丁會抑制骨細胞活性,讓造骨能力下降。

六、結語:骨質流失不是結束,而是轉捩點

只要還沒發生骨折、還能行走,都是介入的黃金時機,透過營養補強+規律運動+健康生活型態,你有機會守住骨本、避免骨折、活得更自在。

別讓「來不及」成為你對骨頭的遺憾。

參考資料